Había cuatro hombres y un gato en aquel bar.

Uno de ellos, el más viejo, se había sentado con un vaso de vino en una esquina. No hacía nada. No hablaba ni escuchaba a los demás. Daba pequeños sorbos a su vaso y liaba de vez en cuando un cigarrillo.

El dueño del local, un tipo canoso y algo gordo, estaba apoyado en la barra, frente al televisor, ensimismado en el desarrollo de un partido. Miraba a los jugadores y al balón y fumaba continuamente cigarrillos mientras acariciaba a un enorme gato gris que ronroneaba y movía la cola sobre el mostrador.

El tercer hombre en aquel bar era un borracho de ojos tristes, un pobre diablo al que todos conocían en el barrio, que bebía hasta perder cada noche el control. Sujetaba una copa de coñac barato entre las manos y se tambaleaba hacia adelante y hacia atrás procurando fijar la atención en el partido.

Y estaba finalmente el chico de la máquina tragaperras, un joven escuálido, de pupilas dilatadas, que parecía estar poniéndose por momentos más y más nervioso. Introducía monedas en la máquina y pulsaba furioso el botón arranque sin tener aparentemente mucha suerte.

Eran las diez y veinte de la noche y era invierno. Afuera estaba nevando y en el televisor los jugadores corrían frenéticamente tras el balón. Se caían, chutaban y driblaban al contrario, pero jamás lograban meter gol.

- ¡Ponme otra copa! - le gritó el borracho al camarero. Pero éste aparentó no haberle escuchado. Continuó mirando la pantalla del televisor y acariciando al gato como si nadie hubiese hablado.

- ¡Eh, Julio, despierta! Sirve otra copa, anda, haz el favor. A ver si entro en calor de una dichosa vez...

El dueño cogió una botella de coñac del mostrador y le llenó la copa.

- Vaya negaos - dijo -. Son incapaces de marcar un gol...

- ¡Les falta combustible! - gritó el borracho. Y elevó la copa a modo de brindis frente al televisor.

Su grito hizo que el gato saltara de la barra y fuera a esconderse entre los pies del hombre viejo, que apuraba silenciosamente el vino en su esquina.

- Se ha asustado - le dijo el borracho al dueño.

El viejo acarició al gato. Estiró su mano huesuda hasta llegar a su altura y comenzó a rascarle el lomo. Al gato pareció gustarle aquello. Se quedó bajo la mesa espatarrado, ronroneando y moviendo el rabo hacia ambos lados.

- Así, pequeño, así, claro que sí - le dijo -. Eres un gatito bueno, sí señor, un gato muy bueno...

Entretanto, el chico de la máquina tragaperras parecía a punto de estallar. De vez en cuando se acercaba a la barra a pedir cambio y maldecía e introducía más monedas. Había metido ya mucho dinero, pero no parecía ser su día de suerte.

- ¡Es cojonudo! - exclamó el dueño del bar frente al televisor -. Mírales, lo que parecen... Son como colegialas jugando a campos medios... Hombre, no me jodas, con los fichajes que cobran y pierden luego el resuello en dos carreras... Vaya unos mataos...

- Seguro que los chavales del barrio les meten cuatro a cero por lo que cuesta una merienda - dijo el borracho.

- Casi fijo - contestó el dueño del bar -. Aunque la culpa de todo, al fin y al cabo, es del entrenador...

Entonces el chico de la máquina tragaperras gritó: ¡Joderrrrrrrr! Y el gato se asustó de nuevo y subió de un salto a las piernas del anciano.

- No tengas miedo - le susurró - y estate quieto, no te asustes... Eres un gato muy bueno, sí señor, un gatito bueno...

El dueño del bar encendió otro cigarro sin separar la vista del televisor, el borracho dio un trago a su copa y el joven de la máquina tragaperras se dirigió renegando al servicio, abrió la puerta y encendió la luz. Bajó la tapa del váter, se sentó encima y extrajo de un bolsillo de su chaqueta un trozo de papel albal y un sobrecito. Desdobló el papel, sacó un mechero y una navaja de un bolso de su pantalón y abrió cuidadosamente el sobre. En su interior había un polvo blancuzco y laminado, que deshizo con la navaja y que volcó a continuación sobre el albal. Encendió el mechero, aplicó la llama bajo el polvo y aspiró dos o tres veces la columnilla de humo gris que se elevaba ondulante del papel. Después entornó los ojos y apoyó la cabeza contra la pared.

Mientras, en la barra, el borracho, aburrido ya del partido, reparó en la máquina tragaperras. Se acordó entonces del chico y pensó que tal vez pudiera él tener suerte si introducía ahora una moneda. La máquina debía estar caliente y el muchacho había desaparecido hacía ya un buen rato. Se acercó, introdujo una moneda y pulsó el botón de arranque. Las frutas comenzaron a rular vertiginosamente en el panel: cerezas, manzanas, peras, fresas... Primero se detuvo una manzana. Luego otra. Y finalmente una fresa. La máquina dio tres avances y entonó una musiquilla hortera. El borracho pulsó el botón de nuevo, vio girar velozmente las frutas en la pantalla y entonces sucedió: una manzana redonda y luminosa se detuvo junto a las otras dos en el panel y la máquina empezó a rugir.

En ese mismo instante uno de los equipos del televisor logró marcar un gol.

El dueño del bar se incorporó bruscamente de la barra y subió aún más el volumen del aparato.

El viejo dio un sorbo a su vino, ya mediado, y sujetó fuerte al gato en sus brazos, susurrándole:

- Tranquilo, pequeño, no tengas miedo, estate quieto...

El borracho comenzó a introducir monedas en la máquina y a sacar todos los premios, de diez, de veinte, de treinta, a medida que las frutas se iban alineando como por arte de magia en el panel..

Entonces el muchacho de las pupilas dilatadas, con la cabeza reclinada aún sobre la pared del servicio, oyó a la máquina cantar desde su ensueño, abrió los ojos y se levantó.

Cuando salió a la barra vio al borracho metiendo monedas compulsivamente en la máquina y acertando en serie todas las combinaciones. Así es que se le acercó y le dijo:

- Lo siento, viejo, pero aún no había terminado. Ese dinero es mío, así que lárgate...

- ¡Vete a tomar por el culo! - le gritó el borracho. Y le apartó de un manotazo y volvió a meter otra moneda.

El chico no dijo nada. Dio un paso hacia atrás, sacó de un bolso de su chaqueta una pistola, apuntó a la cabeza del borracho y disparó.

Un solo tiro. En la sien. A bocajarro.

El borracho cayó al suelo al instante, como un fardo, y comenzó a sangrar por el boquete, todavía humeante, que la bala le había hecho en la cabeza, mientras el joven de las pupilas dilatadas recogía las monedas que aún seguían cayendo estrepitosamente del interior de la máquina.

Y entonces se oyó al dueño del bar decir:

- ¡Suelta esa pistola, hijo de puta, o te vuelo las pelotas!

El muchacho se volvió hacia él. Le estaba apuntando con una escopeta de caza, de las de cartuchos, desde el otro extremo de la barra.

- ¡Tira la pistola de una puta vez! - le repitió.

Pero el muchacho no hizo caso. Le miró con sus ojos vidriosos, le apuntó a la frente y disparó, recibiendo al tiempo la descarga de cien perdigones de plomo.

Los dos acertaron sendos disparos y los dos se derrumbaron.

El gato saltó entonces de los brazos del anciano, pisó el charco de sangre que se había formado junto a la cabeza del borracho, se deslizó a través de una trampilla abierta sobre la barra y se perdió en la noche.

Y el viejo, como si no hubiera pasado nada, se incorporó de la silla y salió del bar llamándole y siguiendo el rastro de sus pequeñas huellas rojas en la nieve.

- Ven pequeño - decía - vuelve aquí. ¿Dónde estás? No te asustes, no tengas miedo... No ha pasado nada... Vuelve aquí...

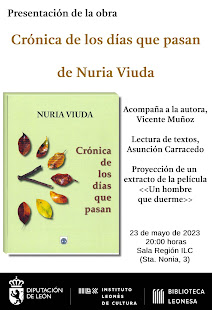

Vicente Muñoz Álvarez, de Mi vida en la penumbra (Eclipsados, 2008).

A la venta en eBook

.jpg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario