Hoy soy el punto de reunión de una humanidad tan sólo mía.

Fernando Pessoa

Sí, ya lo sé, soy consciente... debería empezar este relato con algo así como Nueve menos diez de la mañana, nuestro hombre abre los ojos... Pero es que le veo todavía ahí dormitando, a nuestro hombre, de entre los desechos, y pienso ahora en vosotros, lectores, cálidamente en vuestras casas, junto al radiador, dispuestos a pasar el tiempo, relajaros, olvidar vuestro presente, tanto estrés... Para eso es la literatura, me diréis, una vía de escape, una evasión... Y nuestro hombre ahí en el suelo, en esa infecta estación abandonada... Y yo aquí, bajo el flexo, dando pistas, sobre el ordenador, desde mi fracaso... estudios, oposiciones, artículos, licenciaturas... y luego este sarcasmo que da risa... O junto a nuestro hombre en la estación, también, muerto de frío, observando, apuntando, hilando cabos... Ubicuo en todas partes: en mi casa, con mi pluma, y en la vuestra, confortablemente apalancados, o en un bar o en el metro o en cualquier parque: omnipresente, como todo aquel que escribe. Y sí, le veo justo ahora, desperezarse ya entre los desechos, desplacentarse de los sueños, despertar al mundo, mover primero un brazo y abrir después los ojos... Os parecerá sencilla, la cosa.... Amodorramiento, pereza, sueño, me diréis, pero no tan trágico, el asunto...Veinte años deambulando por las calles, durmiendo en parques y portales, dando tumbos, trasegando vino tinto, peleón, y escapando de su casa a los catorce, las palizas del viejo, borracho igual que ahora lo es él, los huesos rotos, la cabeza volada, el reuma atroz y una herida en el costado de la paliza más reciente, todos juntos, con esvásticas y botas negras, pum, zas, bum, y nuestro hombre echo una pena, sangrando como un perro y maldiciendo a gritos su destino... Sí, ya lo sé, el que mal empieza mal acaba, me diréis, lo que nos contaban nuestros padres, claro, y los maestros... Pero deberíais verle como yo le veo ahora, en este instante, desde mi casa, insomne, bajo el flexo, ubicuo en todas partes siempre, el escritor... Deberíais verle ahora, como un niño, temblando, tiritando, envuelto en trapos... Aunque bueno, el caso es que ya ha abierto los ojos, os decía, y sí, efectivamente son las nueve menos diez de la mañana de este día neblinoso y frío... Le duele la cabeza por el vino de la otra noche, pero se levanta milagrosamente y enciende un cigarrillo, que para otra cosa no tendrá, pero para tabaco y vino siempre, imprescindible, pasaporte anticipado al más allá, piensa, y se acerca a la ventana rota a pasos lentos y ve una vez más el descampado, las vías oxidadas cubiertas de verdín y de maleza, basura en todas partes, sillones calcinados, frascos rotos, jeringuillas, ropa usada, la cloaca donde vive, la estación de tren y esa escarcha brillante que todo lo cubre y que le hace tiritar de nuevo y recordar aquel campo de niño, el de su padre, que madre nunca tuvo, y aquella tierra que había que sembrar y arar para poder comer cuatro tomates, patatas, gallinas, conejos, cambia el agua, toma, trae... y bofetón al canto, a nuestro hombre, un niño por aquel entonces, junto a su padre, alcohólico y sádico a fuerza de beber vino barato, con aquellas manos toscas, sucias, desabrochándose el cinturón... Ve la escarcha, os decía, y tiene frío, un temblor reumático y profundo, incurable, que tiene su origen en esa triste vida al raso, en la falta de calor, de mineral, de vegetal y carne y vitaminas y pastillas... Que no os creáis que a todo el mundo le cubre el Estado su agonía, qué va, este Estado de Bienestar, dicen algunos... de eso nada, eso para los asalariados y empresarios, no para los vagabundos locos... Pero bueno, ya me estoy yendo... hay que seguir, situaros, centraros en la acción, digo... Así que ahí que le tenemos ya, apurando el cartón de vino y moviendo torpemente brazos y piernas mientras va entrando en calor... Que se mira en el espejo roto, nuestro hombre, y se ve tan consumido que ya ni se reconoce, la barba chamuscada, los granos, las ojeras, el rostro hinchado, abotargado, como el de su padre, y sucio, que hasta le entran ganas de acostarse y no volverse a levantar, de terminar, de poner fin a todo y se acabó... Pero no, no es el momento, pienso, y se incorpora y se remoja un poco el pelo, la cara, se enjuaga la boca y se arregla la ropa, esos pantalones sucios y ese jersey roto, la bufanda y el abrigo que robó en el almacén aquella noche, bien borracho, forrado y calentito que es un lujo... Que otros vagabundos, se recuerda, aparecen muertos cualquier amanecer de invierno, quietos, con los ojos abiertos, congelados, y esa cara de placer que les caracteriza... Sale de su madriguera y le tenemos ya en la calle, una mañana oscura y tétrica, dejando atrás su hogar, bonitas ruinas que ya quisieran otros, la de veces que ha tenido que luchar por ellas, la de heridas y problemas que le han dado... Pero claro, es que un hogar es un hogar y hay que lucharlo, defenderlo de incursiones varias, perros famélicos, vagabundos locos y borrachos... Conque ahí está, decía, embutido en su abrigo y caminando hacia el centro a pasos lentos, atravesando ese descampado que congela el alma, esa caricatura de estación, reducto de yonquis, ladrones, putillas baratas y asesinos, pisando con sus botas esa escarcha blanca, cristalina, y sintiendo su beso helado al caminar...Y venga otro cigarro... y esa tos... La cabeza dando vueltas, pensando a ver cómo se dará el día, su dichoso padre muerto, aquella herida borboteante frente al pozo, sus gritos, sus lamentos, amenazas, y nuestro hombre que le arroja al fondo, al padre, después de darle esos tres golpes de gracia por la espalda... Y a escapar corriendo, luego, hacia el norte, bien distante, sin pistas, a esfumarse, a perderse entre la multitud, sin futuro y sin identidad... Y así, flashback viene y va, le tenemos ya frente a su puesto en la ciudad, esa oficina de correos bulliciosa, con el brazo estirado y la palma de la mano abierta balbuciendo compasiones, susurrando cualquier cosa, lo que sea, lo que le viene en gana, esperando reunir ese presupuesto indispensable para el bocadillo y el cartón de vino y cigarrillos, sus necesidades, poca cosa.... Pero tranquilo, me digo, sin prisas, sin carreras, que para eso, para el habituallamiento, faltan aún muchas monedas... Y nuestro hombre que sigue suplicando y tiene frío, le tiemblan las manos, se le llena la barba de agua helada, tiene los ojos inyectados en carmín y parpadea con fuerza y tirita y da pequeños brincos, viene, va y recibe de vez en cuando una limosna, de señoras mayores, sobre todo, o de mediana edad, cincuenta, sesenta, con sus abrigos de piel y sus collares, que se acercan, abren su cartera y le dan unas monedas, y él que sonríe estúpidamente y dice gracias, señora, Dios se lo pague, pese a que para él nunca ha existido Dios, ni ahora ni nunca, huérfano de madre y con aquel padre borracho, aquella tierra baldía y el dolor de espalda, el hambre, las palizas, el sudor, el cinturón, los golpes y aquel pozo...Y la señora respetable que se va, con sus tacones altos, toc toc, y esas pantorrillas ya algo hinchadas, en la línea descendente de la edad, siempre hacia abajo, pensando que ya ha cumplido su deber piadoso en la tierra... Y nuestro hombre que mira ahora en sus bolsos, cuenta las monedas, diez, cuarenta y cinco, ochenta, y que lleva ya más de dos horas en la niebla frente al frío y necesita urgentemente echar de nuevo un trago... Conque se escapa al bar de enfrente a pasos lentos, que es su andar, que tampoco está para otra cosa, y pide vacilante ese vino tinto que se le sube pronto a la cabeza con el estómago vacío y que le da valor y fuerza para seguir, para sobrevivir, para aguantar, para salir del bar y suplicar de nuevo unas monedas, el niño que le insulta, el ejecutivo que mira hacia otro lado, la mujer que piensa pobre hombre, el guardia que le observa, que no le quita ojo, y sobre todo esa joven de la malla negra que marca tan desafiante su culo al caminar, sus nalgas intocables, comprimidas, tentadoras... Yo la veo también, a la chica, bajo el flexo, y veo asimismo a nuestro hombre, que por un momento se olvida de su vida y de su aspecto y que se excita pensando en la última vez que pudo acostarse con una mujer, años atrás, en aquella cama sucia de un hostal barato, aquella putilla idiotizada dueña de un hermoso cuerpo en vías de extinción, de consunción, de desesperación, a fuerza de agujas hipodérmicas y abscesos en la piel, sus pechos blancos, en la cama, tan caliente... Y la chica de la malla negra que desaparece allá a lo lejos y nuestro hombre que respira fuerte, bien profundo, y recibe de cuando en cuando unas monedas hasta llegar a ese irrisible presupuesto, a ese mínimum de subsistencia que va a mantenerle en pie otra jornada más... Así es que se va resoplando helado hacia el supermercado y compra allí dos cartones de vino y embutido y una barra de pan y se va con todo al parque, se tumba en un banco y empieza a comer y a beber ansiosamente hasta que pronto está borracho, cierra los ojos, cabecea y vuelve a ver a su reina heroinómana en la cama, en aquel hostal barato, abierta de piernas, bañada en sudor frío, libidinosa y escuálida, haciendo prestidigitación con su velludo sexo, jugando con sus labios, toda ella magia, malabar... Aunque después todo se esfuma sin previo aviso, así de pronto, y se le aparece una vez más su padre desde el pozo, cubierto de algas y enmohecido, la cara, las manos, la cabeza sangrante y el dedo índice acusador: tú, tú, hijo mío, carne de mi carne, sangre de mi sangre... a tu pobre padre viudo... Y su cuerpo hinchado y rosa que se acerca, musgoso, mojado, corrompido, la brecha en la cabeza, el índice acusador... y sobresalto... y sudor frío... Nuestro hombre que se despierta, se frota los ojos, mira a su alrededor, se incorpora y echa a andar, casi a correr de miedo y frío, que el día no está para siestas, sale del parque, enciende un cigarrillo, otro más, se planta de nuevo en la oficina, cinco menos veinte de la tarde, y se coloca en su puesto con la mano extendida suplicando unas monedas hasta que oscurece al fin y la calle y la oficina van quedándose vacías y él, que no soporta más el frío, se acerca nuevamente al Super y compra otro cartón y sale, lo abre, bebe y comienza a caminar sin rumbo y a buscar su cena a oscuras ahora que ya casi no hay gente, curiosos preguntándose qué buscará entre los desechos, en la basura, introduciendo las manos y removiendo entre colillas, mondas de naranja, compresas, verduras, cáscaras de huevo, botellas rotas y cristales que se clavan en sus dedos hasta dar al fin, milagrosamente, con ese resto de chuleta o de manzana casi entera que come furtivamente por el camino....Y venga otro trago de vino, uno más, bamboleante en plena noche, borracho ya del todo hacia su casa desolada en la estación, con el culo de aquella chica bailando en sus ojos y cien estrellas rojas, verdes y amarillas a su alrededor, preguntándose por qué no ha podido él tener suerte, como el resto, una mujer, una casa, hijos formales, coches, libros, planes de jubilación... por qué, por qué él no y otro cualquiera sí... Se va tambaleando a la estación, decía, tropezando en los bordillos de las aceras y en las alcantarillas y haciendo grandes eses sin saber que yo le sigo, que llevo detrás de él todo el día desde mi soledad e insomnio desnudando su cabeza, ese montón de curvas locas, sus neuronas, sus secretos, el horror de su padre muerto o el miedo a esa paliza gratuita a cargo de los diablos que arroja la noche, encarnación del mal, con cadenas, botas de colores, esvásticas y todo el odio concentrado de su generación de falsos sueños...

Es de noche. En la estación. Hace frío y nuestro hombre ha encendido una pequeña hoguera entre las ruinas. Bebe. Apura a grandes sorbos su tercer cartón de vino mientras observa como hipnotizado esas sombras largas y distorsionadas que proyectan las llamas en la oscuridad, esos cuerpos famélicos y horribles, de asesinos, de merodeadores y monstruos, hasta que le va venciendo el sueño, se le cierran los ojos, cabecea y se baba y vuelve a abrirlos, ve de nuevo chispas rojas que se elevan, que gravitan, que dan vueltas, figuras extrañas, crepitantes, y se tumba en el suelo y se arrebuja todo en trapos hasta que se queda al fin dormido... Y entonces yo me acerco y veo su cara de niño asustado iluminada por la luz de esa fogata que se extingue, veo sus párpados morados, su rostro hinchado, le veo soñar inquietamente, borracho, enfermo, helado, acurrucado en su abrigo y tembloroso frente al frío, desahuciado, solo, esperando que amanezca... Y miro a mi alrededor y pienso que allí, en la estación, ya no hago nada, que no puedo hacer nada, que en realidad yo no soy nada, licenciado, escritor, periodista, representante, ventrílocuo, opositor... y decido yo también intentar dormir un rato, apagar ya de una vez el flexo y acostarme... sosegarme... poner punto final.

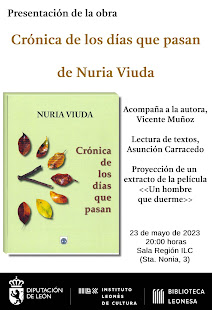

Vicente Muñoz Álvarez, de El Merodeador (Baile del sol, 2007).

Ilustraciones by Toño Benavides.

.jpg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario