aquella fortaleza inmensa de ladrillo rojo... con ella más que con ninguna otra estampa o visión infantil tengo una deuda pendiente... el ying y el yang, el aprendizaje y la duda, lo austero y lo sórdido, lo mágico y crepuscular, la caspa y el cielo... comenzando por un recuerdo insignificante aunque para mí imperecedero: la pólvora: aquella arenisca pardusca que recogíamos cuidadosamente de entre las junturas de los ladrillos de la fachada, mezclada con telas de araña y a saber qué otros residuos, pólvora, la llamábamos, que atesorábamos para cargar nuestras pistolas imaginarias, primeros ensayos de ensoñación... para seguir por aquellos inmensos y tenebrosos pasillos que conducían a las aulas, el eco distorsionado de nuestros pasos en su penumbra, el latido acelerado de nuestro corazón, y el laboratorio de fósiles e insectos empalados y cabezas reducidas de jíbaro y animales disecados y minerales y microscopios, mi lugar de ensueño favorito, y la enfermera y la enfermería y las dolorosas vacunas en el brazo y el gimnasio y los curas, adustos, siniestros, sombríos, enfundados en sus túnicas negras, con aquellas correas de cuero atadas a la cintura con las que nos fustigaban a la menor ocasión, grises y contenidos, macilentos y reprimidos, irascibles y abrasados por qué sé yo qué fuego interior, los curas: el Pato, el Pastas, el Madréporas, el Kikitos, el Nerón, el Luismi, el Burbujas, el Leandro y el Flecha... más los tacos y las pelis y las canicas y los yoyos (de Fanta) y las peonzas y los paracaídas de plástico y el patio (como de cárcel) donde jugábamos al baloncesto y al fútbol y tirábamos petardos y bombas en las fiestas y el bar donde tomábamos butanos y toreras y la iglesia silenciosa y los confesionarios oscuros y el salón de actos anacrónico y aquel cine como de posguerra donde crecimos... junto a todos aquellos nombres de compañeros perdidos, my generation, a saber qué ha sido de ellos, Lamelas, Campo, Rúa, Villamizar, Medina, Vallepuga, Núñez, García, Tascón... y los pobres seminaristas, como de otro mundo, recuerdo sus bocadillos en la merienda, al salir de clase, aquellos austeros bocadillos de mortadela o salchichón o chorizo (Revilla) que masticaban con desgana en los ocasos de las noches leonesas de invierno, cuando todos regresábamos a casa a cenar, y sus caras de abatimiento y angustia por las mañanas, la terrible dinámica a la que les sometían, y la formación en fila india en las colas del patio y las oraciones forzadas y los innumerables y eternos deberes, aquella pila de obligaciones siempre a medio cumplir, y los exámenes y las amenazas y tantos pescozones y capones y castigos, copia que te copia cientos de veces frases absurdas o de rodillas con los brazos estirados hasta desfallecer, la sensación de no poder, de no saber, de remordimiento y fracaso incipiente, el virus de la conciencia y el miedo... aunque por encima de todas aquellas visiones, más nítida que las demás, una en particular: el día en que las máquinas, ominosas bolas de acero suspendidas de grúas (me parecía a mí) gigantescas, derribaron el edificio muro a muro, hasta reducirlo a polvo y escombros... como una herida sin cicatrizar, de las que siguen siempre doliendo, aquellas bolas metálicas estrellándose violentamente contra los muros de mi memoria, dejando en ella otro estigma, haciendo sangrar mis recuerdos...

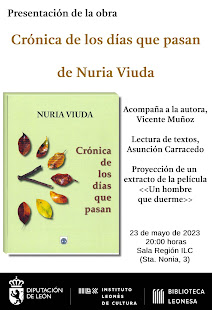

Vicente Muñoz Álvarez

.jpg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario