mi querida Casa Usher, mi Exin Castillos particular, aquel caserón gótico y por aquel entonces, antes de la reforma, siniestro y sombrío (o así lo veía yo), su interior sobre todo, aquellas lúgubres escaleras por las que mi padre aseguraba que a menudo correteaban gigantescas ratas, cinco pisos a oscuras sin ascensor hasta el ático de mi abuela, la madera crujiendo bajo las suelas de nuestros zapatos, la macilenta e intermitente luz, las ventanas modernistas y sus torres cilíndricas... allí se fueron a vivir de alquiler mis abuelos (al contrario de lo que pueda parecer, no eran viviendas de ricos, sino de pequeños comerciantes que se habían ido estableciendo en las inmediaciones del edificio en los años 20 del pasado siglo), a aquel palacio místico y tenebroso, como de ensueño de opio o desvarío simbolista, que Gaudí había construido décadas atrás... la Casa Botines, con su foso y su reja de forja y su implacable San Jorge matando al Dragón y sus torreones y agujas y almenas... en ella nació y se crió mi padre y sus cuatro hermanos y en ella vivía todavía mi abuela, vieja excéntrica y decadente, rodeada de reliquias de tiempos remotos, canarios enjaulados, muñecas de porcelana y montañas de libros, cuando yo comenzaba a dar mis primeros pasos y a practicar, tímidamente, el arte de la ensoñación... ah, qué recuerdos aquellos, cinco, seis, siete años, todo misterio y revelación, todo descubrimiento y promesas, aquel León provinciano, la tienda de mis abuelos en Ordoño II, los tebeos del Jabato y del Capitán Trueno y el Guerrero del antifaz que mi padre me compraba puntualmente cada semana en el kiosco de abajo, el vetusto Café Victoria enfrente, la catedral calle Ancha arriba, el destartalado Barrio Húmedo, los PP. Agustinos al lado (mi colegio: aquella fortaleza inmensa de ladrillo rojo de la que otro día hablaré), la recoleta y umbrosa Iglesia de San Marcelo y, muy en especial, el torreón del ático de mis abuelos, desde el que oteaba yo a vista de pájaro la somnolienta ciudad... allí me recuerdo a menudo ensimismado mientras mi familia charlaba en el comedor, viendo pasar a los transeúntes, dónde irían, de dónde vendrían, cómo se llamarían, si serían felices o no, evocando una y mil veces la terrible pelea entre mercheros y gitanos que mi padre había contemplado de niño desde ese mismo torreón y de la que tantas veces me había hablado, navajazo viene y va, cuerpos tendidos en la plaza, vísceras en las aceras, gritos de terror y gente corriendo... mi padre, cuántas historias y fantasías me metió en la cabeza... a él le debo, seguramente, esta afición por las letras, siempre hablándome de mazmorras y pasadizos y tesoros y fortines y ladrones y evadidos y prodigios y monstruos... frente a ella, la Casa Botines, paso todavía a menudo, ya reformada y convertida desde hace tiempo en museo, y hacia la torre de mi abuela instintiva e invariablemente miro, buscando su fantasma con una llave de plata en la mano, regresión tras regresión volviendo súbitamente a mi infancia, a aquellos días primeros, a aquellas lecciones tempranas, a aquel quimérico despertar...

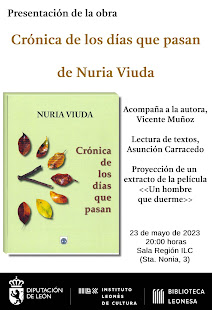

Vicente Muñoz Álvarez

.jpg)

.jpg)

Preciosa historia, perfectamente narrada de la que yo, (y perdona mi alarde de sabiduría mundana), algo ya sabía.

ResponderEliminar(...)¿Y lo de las gallinas en el patio?(...)

Un abrazo.

ah, sí, las gallinas en el foso del patio también... prodigiosa memoria, Cochi, y gratos recuerdos...

ResponderEliminarabrazo

v