La vida es un hospital en el que cada enfermo

quiere cambiar de lecho.

Charles Baudelaire

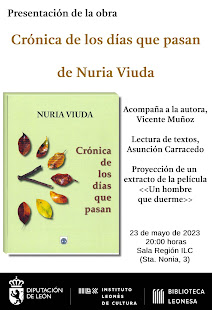

Los mejores y los peores años de mi vida, los más felices y conflictivos, los más intensos y decisivos para mi formación, aproximadamente de los diez a los veinticinco, los pasé a caballo entre el campo y la ciudad (que diría Jack Kerouac), entre León, mi ciudad natal, y Mirantes de Luna, un pueblo de montaña abandonado, hoy sólo escombro y ruina, cuyas tierras de pastoreo y cultivo, junto a las de todo el valle, fueron anegadas en 1951 por las aguas de un pantano. Muchos pueblos continúan aún sumergidos, siendo únicamente visibles cuando desciende, en épocas de sequía, el nivel del embalse. Pueden contemplarse entonces sus siluetas fantasmales en medio de extensos eriales de barro, sus iglesias derruidas, sus casas desmoronadas, el trazado devastado de sus calles y el chasis de sus árboles secos: un espectáculo sobrecogedor, aunque en cierta manera, también (al menos para mí) sugerente y hermoso. Láncara, Miñera, Oblanca, Lagüelles y varios otros pueblos del valle sufrieron ese destino (y aún circulan por la zona leyendas de espectros y aparecidos, la hueste de ánimas, que ponen los pelos de punta). Sin embargo, el paisaje actual, quizás debido al espejismo del agua (que confiere a todo un aire de poema laguista), es impresionante y magnífico: imponentes farallones de roca, bosques de sabinas que, según dicen, compartieron la tierra con los dinosaurios, cascadas, vertiginosos caminos de cabras y gargantas profundas... A Mirantes, en cambio, no le alcanzó el nivel del pantano. Sí a sus tierras y huertos (lo que supuso, lógicamente, su definitivo abandono), pero no al núcleo urbano del pueblo, que permaneció durante años intacto, deshabitado y sometido a las inclemencias del pillaje y del tiempo. Junto a él, pocos metros más abajo, en una ladera, se asienta un modesto Club Náutico fundado en los años 70, en cuyo interior, al borde mismo del agua, mis padres tenían una pequeña caravana. Allí solíamos pasar los veranos, descansando del mundanal ruido (como le gustaba decir a mi padre) y huyendo del calor asfixiante de la ciudad. Nos trasladábamos con media casa a cuestas a primeros de julio y, salvo alguna visita esporádica de aprovisionamiento a la capital, permanecíamos allí hasta el final del verano. Ese fue mi refugio de juventud, mi Shangri-La personal, un lugar en el mundo donde respirar. Sobre todo a partir de los dieciocho años, desde que tuve mi primer coche e independencia para ir y venir a mis anchas, y descubrí el placer de habitar aquel nido solitario en invierno. A él acudía, como a un balneario, siempre que estaba melancólico o triste, estresado, frustrado o roto, cuando el esplín de la ciudad me asfixiaba por dentro y necesitaba reposo y sueño, silencio para estudiar, sosiego para leer y escribir y espacio para caminar... Aunque es aquí, llegados a este punto, a aquellas idas y venidas de oxigenación, cuando esta crónica, que hasta ahora parecía paisajista y romántica, muy leonesista, cobra un cariz distinto: el que a mí (que no soy ni paisajista ni leonesista, aunque en cierto modo, al menos de espíritu, sí romántico) en verdad me interesa... Porque al otro lado del bosque, a menos de una hora de carretera, estaba también la ciudad, mi ciudad, León, donde el resto del año vivía, donde realmente estaba mi mundo y de donde cíclicamente (y esa es la verdadera clave de esta historia) tenía que huir para refugiarme en Mirantes... León, capital del frío, cuna de escritores ilustres, con su rancio aroma a podrido, hoguera de vanidades, anclada en la tradición y el tiempo, somnolienta, magnética y provinciana... León, que me enervaba y debilitaba (y aún lo sigue haciendo), pero al tiempo me seducía, donde tenía mi banda de rock and roll (yo a la batería) y amigos, donde semana tras semana, de viernes a domingo, en el Barrio Húmedo me emborrachaba (nuestro deporte local favorito), donde mes a mes, de lunes a viernes, me dejé la cabeza y la piel estudiando (EGB, BUP, COU, Derecho & Oposiciones), para finalmente, años después, abandonarlo todo súbitamente y cambiar de rumbo y destino... León y Mirantes, la ciudad y el campo, el bullicio y la calma... Entre ambos oscilaba y me debatía (y aún me debato y oscilo), incapaz de integrarme del todo en ninguno, como me ha pasado siempre, de estar relajado y armonizado en un solo lugar, porque todos en el fondo me asfixian, porque en ninguno realmente puedo estar, porque siempre deseo lo que está al otro lado y cuando lo tengo ya pienso en lo que he dejado atrás... Supongo que así es mi naturaleza, y a estas alturas no me esfuerzo ya demasiado en cambiarla... Pero en aquel tiempo yo era un adolescente inconformista e inquieto, nervioso e hiperactivo, confuso y sin definir, que buscaba aquí y allá sentido a todo, la perla, sustancia y forma, y que se estrellaba una y otra vez contra los muros de sus propias fronteras... Me cansaba de la ciudad porque me agobiaba la gente y el mundo, porque me debilitaba la noche y la fiesta, porque perdía la inspiración para estudiar y escribir, y me trasladaba a Mirantes unos días y allí me recuperaba y me volvía a hacer fuerte a base de largas caminatas por la montaña y el bosque, lectura y ensoñación, hasta que pronto volvía a necesitar la ciudad, empapado nuevamente de soledad hasta el tuétano... Y así una y otra y otra vez, una y otra vez... León era la tentación y la furia, los conciertos, las lecturas y presentaciones de libros, Vinalia Trippers, los compromisos, la universidad, mi carrera (o en términos literarios, Miller, los beat, Bukowski y Céline, por ejemplo) y Mirantes era el sosiego y la calma, el ensueño y la magia (Castaneda y Withman y Machen y Allan Poe), todo ello, ambos extremos, necesarios e imprescindibles para mi búsqueda incesante de lógica, para mi desahogo... Unos días en Mirantes me dejaban, por decirlo de algún modo, relajado y feliz, con ganas de gente y de fiesta, y unas semanas en León después me dejaban fragmentado y partido, desnortado y fuera de mí, necesitado de nuevo de la quietud del campo... En ningún sitio podía estar demasiado, nada más llegar a uno pensaba en volver al otro y viceversa, y así una y otra vez... Y todo ello me desconcertaba y desubicaba y hacía sentir disociado, en lucha continua conmigo mismo y mi entorno... Aunque puede que en el fondo, pienso, tuviera que ser así, que en el movimiento y la oscilación y el desequilibrio (todo ello muy beat) estuviera entonces mi verdadera esencia y naturaleza, no lo sé, tampoco me importa ya demasiado. Pero entonces sí me importaba. A decir verdad, todo me importaba entonces demasiado, a todo le daba mil vueltas, todo lo analizaba, todo era para mí motivo de desequilibrio y de duda, cosas todas de la edad... Aunque lo cierto es que debo admitir que seguramente Mirantes fuera entonces mi salvación, sus cientos de buenos recuerdos, paseos y desahogos, el fortín de los maquis, el valle encantado, la isla de los conejos, la cueva del desfiladero, el pueblo en ruinas, los primeros besos, las primeras melopeas, los primeros amigos, el cementerio abandonado (sobre cuyas lápidas invocábamos a aquella temible hueste de ánimas), mis primeros relatos y poemas, las noches interminables junto a la hoguera, las luciérnagas benefactoras, el mirador de los suicidas, el balneario de Caldas, el cielo protector y estrellado, los otoños lánguidos en la chopera, la literatura gótica y decadente y los aullidos lastimeros de los lobos a lo lejos, algunas noches, en la profundidad del bosque... Todo ello, pienso ahora, fue seguramente lo que me impidió volverme loco entonces y haberme definitivamente perdido, arrojado al fin de la noche o, por el contrario, en el mejor de los casos (cosa que tampoco está en mi esencia y naturaleza), convertido en un abogado o funcionario al uso... Todo ello, pienso, me ha hecho ser lo que soy, narrador y poeta, vendedor de zapatos, inconformista, apátrida y soñador. Como el Ying & el Yang. O como la propia vida. Pero sin todo ello, eso está claro, hoy sería alguien distinto y en el fondo no quiero serlo. La ciudad y el campo, el bullicio y la calma, el silencio y el ruido, lo blanco y lo negro, la tierra y el fuego... Eso es lo que he sido y soy y ahora siento por dentro. Eso es lo que, en definitiva, quiero ser.

Vicente Muñoz Álvarez

.jpg)

MAGNÍFICO TEXTO. ME HA EMOCIONADO.

ResponderEliminarmuchas gracias, me alegro

ResponderEliminarv