Es Nochevieja en la tierra. La gente llena calles y plazas, viene y va, hace sus últimas compras, prepara la cena, las uvas, el cava y el cotillón. Noche de encuentros familiares y amigos, de excesos y borracheras, de campanadas y villancicos, de hermanamiento y celebración. Aunque él está solo en su apartamento. Sin familiares, pareja ni nadie con quien poder brindar. Solo en la jungla de asfalto. Él solo con sus maniquíes. Desde que su mujer se fue de casa, son para él una obsesión. Siempre le han fascinado, sobre todo los de los años 60 y 70, estilo Mario Bava, de esos que a menudo aparecen en los giallos italianos que tanto le gustan, hieráticos, hipnóticos, inquietantes, lascivos. Logró hacerse con tres en un mercadillo, a precio de saldo, y desde entonces son su única compañía, tres hermosas modelos de labios voluptuosos y ojos penetrantes, sumisas y silenciosas, que comparten con él la soledad de su pequeño piso en la afueras. Las eligió, entre otras muchas, por el parecido con sus anteriores parejas, las tres mujeres que compartieron con él su apartamento y su vida y que, una tras otra, le abandonaron. Tres mujeres a las que aún desea y echa de menos, más que nunca esta noche, pero a las que jamás podrá perdonar. Una tras otra huyeron, se escaparon sin previo aviso, sin dejar una nota, sin darle una explicación, y él tuvo que renacer, una vez tras otra, de sus propias cenizas. Aunque las heridas todavía sangren y duelan. Más que nunca esta noche: Nochevieja en la tierra: noche de brindis y celebración. Sólo sus tres maniquíes, debidamente engalanados para la ocasión (pelucas y trajes de fiesta, zapatos altos, lencería y labios rojos), le han hecho compañía durante la cena, sentados en la mesa a su lado, observándole en silencio mientras comía. Musas y amantes inmóviles, mudas, cómplices de su soledad. Sólo ellos, los maniquíes, le han visto llorar esta noche (y tantas otras), recordar, maldecir, arrepentirse y desesperarse, y le han acompañado en la ceremonia de las uvas y las campanadas, que ha seguido con desgana por la televisión. Aunque esta noche es diferente a las otras. Antes de sentarse a la mesa, ha estado rescatando de cajones y armarios todas las cartas, fotos y recuerdos que aún conservaba de sus anteriores mujeres, apilándolos en la bañera del cuarto de baño, y ahora se dispone a rematar el ritual: despojarse de todo, prenderlo fuego y convertirlo en cenizas, para comenzar limpio el Año Nuevo. Los maniquíes le esperan resignados en el comedor mientras él rocía con gasolina el amasijo de objetos amontonados en la bañera, le prende fuego con una cerilla y observa cómo en pocos minutos lo consumen voraces las llamas. Luego regresa a su lado, se sienta con ellos y comienza compulsivamente a beber. Es parte de su plan de esta noche, olvidar y beber, beber hasta olvidar todo lo que le devora, el desamor, la nostalgia, el rencor contenido y el odio macerado por dentro, que necesita urgentemente expulsar. Trago a trago, el whisky va surtiendo efecto mientras en el exterior, incluso en el sórdido barrio que habita, se escucha el fragor de la fiesta y los villancicos, una letanía para gente honorable, hombres cuerdos acompañados por sus familiares, mujeres y amigos, amparados por un discreto estatus social. Y ya la vista comienza a nublársele, a hacerse borrosa, ya el alcohol está haciendo estragos en él, ya la razón le abandona y los rostros de sus parejas de antaño, reflejados en los maniquíes, parecen tornarse adustos y suplicantes. Pero él sigue bebiendo y bebiendo, no hay límite esta noche, ha de ser, piensa, una catarsis, una liberación. Hasta que poco a poco va deshinchándose, blasfemando, recriminándose palabras y actos, buscando excusas, reinterpretando los hechos, mortificándose e intentando no obstante olvidar, dar sentido a su ritual de limpieza, para ahuyentar esos fantasmas que a menudo le martirizan. Ha apagado las luces del comedor y todo está en penumbra. Sólo las sombras vacilantes que proyecta la llama encendida de una vela en la mesa, alrededor de los maniquíes, confiriéndoles una expresión extraña, como un hálito enfermo de vida. Ríe y llora y llora y ríe, alternativamente, y maldice borracho a sus viejas amantes, mientras prepara todo para el último acto del ritual. En sus manos, un pequeño fardo de trapo con forma improvisada de muñeco, al que ha anudado cabellos de sus anteriores mujeres, conservados desde hace tiempo para esta ocasión. Los que en su día, cuando vivían con él, tan frecuentemente encontraba en el suelo del cuarto de baño. Coloca el muñeco en el centro de la mesa, a luz de la vela, y lentamente va clavando en su cuerpo alfileres, uno tras otro y otro más, mientras pronuncia un singular conjuro: por cómo me engañaron, por cómo me abandonaron, por todo el mal que ellas me hicieron... hasta convertirlo en un acerico de cabezas brillantes de acero. Los maniquíes, entretanto, le observan hieráticos y silenciosos, con sus trajes de fiesta y sus uñas y labios pintados, testigos mudos de la profanación. Nunca antes le habían parecido tan siniestros e inquisidores, casi amenazantes a la luz trémula de la vela. Pero la dicha del crimen que acaba de cometer, metáfora de su liberación, unida al creciente delirio etílico, le sume en un ensueño profundo poblado de caras e imágenes distorsionadas, sombras esquivas, recuerdos hace tiempo olvidados, insultos y desagravios, traiciones y desengaños. Con la cabeza recostada sobre la mesa, rodeado de sus maniquíes en la penumbra del comedor, jadea y se estremece y se baba y ronca y susurra, lejos, muy lejos, desde el mundo vaporoso de las pesadillas, reviviendo dolorosos momentos, discusiones terribles, amenazas y secuencias insufribles de soledad. Hasta que la caricia de una mano helada en el hombro le rescata de su ensoñación. Los tres maniquíes, más parecidos que nunca a sus antiguas parejas, han cobrado vida, le rodean, sonríen y bailan, se abrazan y besan y se susurran algo al oído, lanzándole penetrantes miradas lascivas. Intenta reaccionar pero no puede, algo le impide moverse, pensar, racionalizar lo que está sucediendo, sólo se deja llevar. Las manos frías de los maniquíes recorren de arriba a abajo su cuerpo, manipulan su miembro, sus labios succionan aquí y allá, sus brazos le rodean, sus piernas se enredan entre las suyas, se funden con él, dentro de él, hasta hacerle explotar… Y después, dejándole tirado en el suelo, agotado y vencido, se incorporan y ríen histéricos, insultándole, humillándole y avergonzándole… Tú nos mataste, le gritan señalándole con el dedo, tú nos mataste y despedazaste, nos mataste por no quererte como tú querías que te quisiéramos y por eso vas a pagar... Uno de ellos saca de un bolso de su vestido un bisturí, los otros dos le sujetan los brazos, siguen riéndose, le amputan el pene y los testículos, los devoran, mastican, se besan, blasfeman, se embadurnan de sangre y aúllan como lobas en celo, ebrios de venganza y placer, hasta que los tres al unísono gritan: la cara, la cara, y el que porta el bisturí empieza con precisión de cirujano a seccionar la piel de su frente hacia un lado, lentamente, alrededor de la oreja, barbilla abajo y de nuevo hacia arriba hasta completar el círculo, para separar cuidadosamente a continuación la careta íntegra de su rostro y ponérsela a otro de sus compañeros. ¿Te gusta más así, le pregunta, a tu imagen y semejanza, te gusta más ahora, te gusta más así…? Y es entonces cuando, bañado en sudor frío, abre súbitamente los ojos, se incorpora y se da cuenta de que estaba soñando, observa a la luz de la vela casi extinguida a los maniquíes hieráticos, el muñeco acribillado de trapo, la botella de whisky vacía, y analiza horrorizado el sentido de su pesadilla, la oscura simbología que encierra, las claves que oculta, y siente destrozada por el alcohol su cabeza, acelerado su corazón, y va tambaleándose al servicio a lavarse la cara y ve los restos de ceniza en la bañera y se siente absurdo y ridículo y piensa que las cosas, cara al Año Nuevo, necesariamente han de cambiar, no puede seguir así, ya basta de remordimientos y soledad, de aislamiento e introversión, tiene que pedir ayuda, ir al médico, contarle sus fobias, salir de casa y, por qué no, buscarse otra chica, encontrar al fin su media naranja, olvidarse de su vida anterior y renacer una vez más, como lo ha hecho otras veces, de sus propias cenizas…

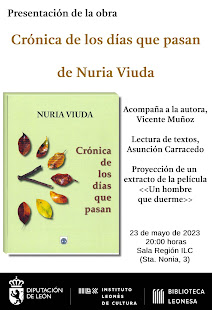

Vicente Muñoz Álvarez, de Una Navidad de Muerte (Origami, 2012).

Cover by Julia D.Velázquez

.jpg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario