Todo viniendo y yendo en todas partes,/ los mismos lugares yendo y viniendo./ De cualquier modo todos terminaremos en el cielo,/ juntos en esa dorada gloria eterna que he visto.

Jack Kerouac

Visionaré esta historia a la manera del santo beato Jack, no para imitarle (no podría) ni por deslumbrar con falsas claves de desolación, inquietas fórmulas de pensamiento (cuando por ejemplo él dijo: di todo lo que tengas que decir, lo que te pase por la imaginación, no te contengas, no analices), sino porque, a decir verdad, no hay otra manera de explicarlo, aquella luz, el cielo, la beatitud de la ciudad, la distorsión del tiempo y el torrente de sensaciones de aquel día... Febrero, Lisboa, una colcha de colores fuertes, la ventana, los negros, las almenas del castillo... Allí estamos los dos, ella aún dormida y yo despierto (pensando, como tantas veces, en la ruina que dejaba atrás, mis obligaciones, como siempre, como tantas otras veces, cuando hacíamos las maletas y corríamos sin rumbo hasta encontrar la perla, el movimiento, sí, nuestra terapia, cargándonos de imágenes para el recuerdo, para darle a la vida algún sentido, y sólo el movimiento era entonces nuestra cura, cuando planeábamos juntos la escapada, cien claves de ilusión, visitando ciudades, pueblos, bares, pero también pensando - como estaba haciendo entonces - que nada en realidad tenía sentido, que todo era un engaño, una prolongada muerte a crédito, y que lo que dejaba atrás, lo que teóricamente debía olvidar en tan mágicos instantes, mi casa, mis oposiciones, mi escritura, eran buena prueba de ello), mirando al techo, las paredes azulonas de aquella habitación en Rossio, los dos llenos de magia, con los ojos cargados de la luz del cielo alentejano, cegador, las llanuras de alcornoques, las casas blancas, los burros, las iglesias, tanta paz, y pese a todo pensando en mi vacío, allí tumbado, ella dormida aún en mi pecho, dando vueltas alrededor del círculo melancólico de mi cabeza, insatisfacciones, lo que acecha en la distancia al regreso, los dos entrelazados dándonos calor e imaginando, como tantas otras veces, que sería imposible no estar juntos... Como el amanecer de casi todas las mañanas, yo despierto y ella esperando inconsciente una señal, lo sabe, aguarda el momento de mostrarme en sus ojos la mañana, de empezar con ilusión el día, hoy aquí, mañana allí, con esa sensación de olvido que sólo confiere al cuerpo la distancia, el huir, escapar lejos del mundo (siempre ha sido así, esta impaciencia, esta inquietud y mi filosofía decadente de las cosas, repasando contínuamente mis recuerdos, demorándome siempre en malos tragos, recriminándome el hecho para mí asombroso de estar vivo), como aquella mañana de aquel glorioso día, ella en mi pecho... Pero al fin abre los ojos, se estira, bosteza y empezamos a visionar juntos los rincones que hemos visitado y los que nos falta aún por ver, aquella inundación de luz que habíamos experimentado días atrás en Castelo de Vide o en Monsaraz navegando por sus calles para arribar luego en Lisboa, la Gran Perla del Tajo, y reencontrarnos una vez más en nuestro sueño... O hablando, cómo no, de mi tristeza, la que he sentido siempre, cómo no, de mi tristeza... Asunto que la desespera (no hay tristeza en el camino, dice) y enturbia por completo el ánimo. Yo la acaricio, la beso, ella se levanta, sonríe, va al servicio y regresa luego y nos fundimos en un intenso abrazo (o liamos un cigarro y lo fumamos y nos fundimos después en ese abrazo) para empezar de nuevo el día (o tal vez yo me hubiese levantado ya a escribir, evitando despertarla, y hubiese fumado solo ese cigarro y pasara lo demás después). Escucho la radio en portugués y observo el movimiento ya frenético de Rossio desde la ventana mientras ella canta Strangers in the night frente al espejo embadurnándose de crema el cuerpo y desde mi olvido, proyectada mi mente en la distancia, su voz me rescata y opera un nuevo prodigio: en su mano dos pequeños trozos de cartón, tan poderosos, diminutos, sin que yo tuviera noción de nada, una sorpresa, según dice, para momentos muy especiales como el que vivimos, en mitad de nuestro viaje, en mitad de nuestro cielo... Su sonrisa, su mirada, aquella invitación al sueño... Y en nuestras lenguas florece así el milagro, lentamente, disolviéndose, ácido en nuestra saliva, en nuestra sangre... Diez y veintiséis de la mañana, Restauradores, Figueira y la vieja Ginja en una esquina, llena de caboverdianos, altos, negros (el misterio de sus ojos, indefinible, oscuro, antiguo), y las primeras descargas de advertencia espalda arriba, por las piernas, ascendiendo, la inquietud, la corriente y el ardor del licor de ginja en la garganta con el estómago vacío para abordar la calle, el cielo, el mundo, con ese prodigio de fuerza en nuestras almas. Andando o corriendo o sonriendo, agarrados de la mano, percibiendo nuevas formas, nuevos significados, nuevas luces, grandiosos mensajes en clave y el bullicio de las calles, la gente yendo por lo general hacia algún sitio y nosotros disfrutando la serenidad casi mística de nuestra deriva materializada en el hecho de no estar obligados a hacer nada, de ver, sentir, disfrutar del movimiento en pleno vuelo, sin nocturnidad, puros, beatos, libres, engañando una vez más al tiempo (por no referirme a la amenaza de mi mente mientras la marea iba subiendo, la posibilidad, siempre presente, de que aquella energía pudiera transformarse en pena, volverse en mi contra y destrozarme de nuevo el corazón) en la ciudad donde sufrió tanto Pessoa, funcionario solitario en su buhardilla masticando su olvido, el dolor multiforme de sus heterónimos (la ciudad a la que ella y yo regresábamos de nuevo aquel invierno, por tercera vez, cautivados por su embrujo, el color de cielo, la saudade, la sensación de estar en casa, la decadencia, la abstracción), pero nuestras piernas eran fuerza y brillaba el sol e intentábamos coordinar lo que decíamos, palabras y palabras, torrentes de palabras que el viento se llevaba y que ascendían luminosas hacia el cielo mientras caminábamos a pasos largos y enigmáticos hacia la Alfama... Allí estamos ahora, junto a la Sé, con nuestras botas, la mochila, la máquina absurda de fotos y esa bomba de ilusión en nuestros cuerpos para suplicar a nuestro modo por nuestro destino. Así yo nazco a la luz, no en mis ojos, sino dentro, y es un éxtasis de conocimiento por los que nos velan, no allí arriba, en las vidrieras, sino dentro de mí, latiendo ágil al fondo del cuerpo.Sobre nuestras cabezas, ya en el claustro, brilla un sol radiante y límpido de libertad (como en Monsanto días atrás, sobre un monte escarpado, entre las rocas, casas blancas, un castillo ruinoso allá en lo alto y un sendero al fondo del abismo recibiendo toda la sangre de la puesta de sol), con el juguete del mundo entre las manos, la maqueta a escala diminuta de la felicidad. Ahora mi mente está tranquila, libre de culpa y de pecado. Sentados en la terraza de un bar frente a la Sé: hipnosis, amnesia, pérdida de identidad... La medicina frente al tedio, la música de las esferas, de lo que no hay pensar en el camino, cuerpo y vida desechables, malos tragos, la historia resumida de un fracaso. Aunque ahora soy el que prefiero, mi desdoblamiento más gozoso, con las ventanas de mi corazón abiertas, desordenando mi cabeza el temporal. Del caos del cielo y las palabras, del bienestar fingido y del sosiego, de la magia de la vida que duplica la horrible sensación que queda atrás: yo el doliente, el intruso, el lobo, el puercoespín... Yo como animal enfermo. Regreso a la matriz. El fulgor del firmamento para perder el respeto a los fantasmas, tantas ruinas abrasándonos la piel, la apremiante sensación de huída, de escapada, de carrera frenética a ningún sitio...Sabiéndome de nuevo impropio, repasando por instinto mis recuerdos, haciendo de mi vida más historia... Porque todo es siempre igual, ese sentirse extraño en el camino, como ajeno, desproporcionado frente al sueño... Viaje al fin de la noche. Trampas forzadas frente al tedio. Un montaje para acallar la impotencia, dibujar huellas y forjar un destino... La vendedora de castañas consumida, el tipo con aspecto de rabino, los jóvenes desgastándose bajo los soportales, la negra vendiendo bolsitas de pan duro a los turistas para dar de comer a las palomas, a esos cientos, miles de palomas que agitan con sus alas el confín. Lisboa: la vida que se hunde y sigue en pie. Recibiendo mensajes subliminales y hablando volados de Chinaski y Mona y Henry. Marineros, artistas, fulanas, sifilíticos y opiómanos, fadistas, poetas, yonquis, carteristas... Beodisea. Y beatitud. O el tiempo que no existe. Y la terapia del camino. Vocación de olvido, incoformismo visceral respecto al mundo. Como entonces, en plena huida, en pleno vuelo, a cientos de kilómetros de casa escribiendo en sudor de ocio y confusión nuestra historia, emborronando por centésima vez las páginas más memorables de nuestras pequeñas vidas. Como lagartos viejos e inteligentes por la raza apostados en el fango para ver brillar el sol, la perla, un tercer ojo que se abre para visionar el mundo desde un prisma distinto, entre la bruma, vacilante en su hermosura, selección de imágenes y sentimientos, un estado balsámico del alma que galvaniza de algún modo el cadáver que llevamos todos dentro... Carnaza para los gusanos. Concesiones al dolor. La prueba de fuego hacia el Grial, cuando la presa y el anhelo se desbordan y todo es sosiego y calma al interior. Aunque sólo los pájaros, en el fondo, dominen las alturas. Del jodido magnetismo del hombre hacia la tierra. Pero tranquilos, distendidos, con algunas gotas de luz para el recuerdo, kilómetros y kilómetros recomponiéndose, reorganizándose para poder entrarle de nuevo al mundo. Es la clave de esta historia, de esta huida: un canto de cisne cuando los monstruos dejan de gritar. Te crees de pronto ubícuo y planeas como un fénix sobre tus cenizas. Y de este modo, como un sueño, el tembleque por las piernas, la descarga, la revelación y a subir cuestas y escaleras sin sentir fatiga hasta el Castelo, antiguo, dorado, evocador, lleno de recodos mágicos, de almenas, miradores, una visión de Lisboa hermosa y plena, la Baixa, la Alfama, el Chiado, el Barrio Alto y la solemnidad del mar azul bajo el cielo o la corriente en la espalda, en la cabeza, una orgía hipersensible, las conversaciones locas, ella y yo, sus ojos negros, labios rojos, su melena de aguas negras y la sensación por lo general esquiva de sentirse amado, intensamente amado, como un chorro de luz que llega directo al corazón. También la plenitud del cuerpo en su grandeza, su magnificencia, cómo destila fuerza y vida... Y más tarde distante, ajeno, como impropio en un salto de espacio y tiempo hacia la Alfama: ropa tendida en los balcones, fruterías diminutas, naranjas, mangos, fresas saliendo del cofre de un pirata, su botín, perlas, diamantes, putas, negros, viejos redimidos, santos, curados de su pena en la iluminación de nuestras almas. Lo que pensamos, lo que hablamos, nada concreto, cuánta fuerza. Liar un cigarrillo en una tasca sin luz en el servicio al son de patéticos fados de tristeza (el olor es imposible, el sueño, todo es imposible, la cadencia de los coros, las guitarras) y aspirar su fuego para potenciar de nuevo la ilusión de nuestros cuerpos hasta llegar de pronto a la Plaza do Comercio y desde allí subir alocadamente a un ferry rumbo a Almada y sentir que también el agua es vida, una gran balsa de plata, de esperanza, su reflejo, y de nuevo saber de nuestro amor, esquivo y pasajero, pero curtido en múltiples guerras de desolación. Es entonces cuando nos confunde de nuevo el tiempo y arribamos en el Cais do Sodre, en el British Bar, el café de la luz del más allá, con sus mesas de madera y sus viejos grifos de cerveza y esas vidrieras místicas por las que la luz filtra milagros, lo ilumina todo en el pasado (ella pide dos cervezas y va luego al servicio mientras yo, sentado en un taburete en la barra, tengo otra visión, la visión del tiempo en retroceso, al observar el reloj de pared, cuyas agujas giran enloquecidamente hacia la izquierda, en sentido inverso, lo que inexorablemente, volviendo al hostal por la mañana y al Alentejo hace unos días, me lleva asimismo a mi ciudad, a mi casa, a mis fantasmas), a los dos viejos de pelo blanco que charlan ensimismados como soñadores en la esquina, a los camareros de uniforme blanco aséptico, al limpiabotas caboverdiano que dormita junto a la puerta y a nuestras propias ilusiones débiles, cada vez más en descenso, de bajada, tan desfallecientes. Y después el Barrio Alto, sus calles largas empedradas, sus cuestas insondables, sus tabernas... Clavados de pronto frente al escaparate de una extraña tienda que expone en sus vitrinas mezcal Ultramarine, sólo eso, nada más, mezcal Ultramarine, el del Cónsul, en Lisboa, algo increíble, como una premonción, y en el interior probarlo, sentirlo arder, comprar una botella y hablar luego de la tragedia del arte y la literatura, esa ambigua maldición de los que sueñan, de los que sufren y exploran el lado oscuro de su corazón (como evidentemente hizo el Cónsul versus Lowry en Méjico con el mismo mezcal que milagrosamente encontramos), para empezar a estar de nuevo triste (también fueron Jack & Neal, el viejo Charles, Scott Fitzgerald y su adorada Zelda, todos santos bebedores, santos perdedores, Joseph Roth o cualquiera de los heterónimos de Pessoa, ya de puestos) (aunque a decir verdad esa tristeza falsa, pese a la fingida fuerza efímera de las circunstancias, tiene un nombre y es cansacio) y proponer languideciente como un niño regresar a casa, a nuestro hostal en Rossio, para lamernos juntos las heridas y bebernos luego a solas nuestra pena como elefentes enfermos que agonizan y caminan hacia perdidos cementerios en la noche a pasos lentos. De modo que desde el elevador de Santa Justa nos dirigimos a nuestra guarida cabizbajos, perdiendo energía por los ojos, por las manos, por la boca al respirar (porque el aire que antes era fuerza es ahora, algún tiempo después, la causa evidente de nuestro enervamiento), hasta que de pronto ella se planta frente a otro escaparte, se vuelve y grita: espera un momentito, salgo ahora, y desaparece entre el bullicio... Y entonces yo me quedo solo y miro al cielo y siento de pronto roto el corazón, una vez más un gran vacío, como si nada tuviese sentido, la vida, mi vida, mi esperanza, hasta que ella aparece de nuevo como un ángel de entre las tinieblas sonriendo y me sususrra: mira lo que he encontrado para ti, una cinta muy especial, algo sublime, calidad de sentimiento, y acto seguido (cuando todo parecía definitivamente abocado a la ruina y al dolor total) me conduce calle arriba de la mano a nuestro hostal, se desnuda lentamente, enciende una varita de incienso, lía con su habitual desenvoltura un cigarrillo, introduce la cinta en el radiocaset, se tumba a mi lado, me abraza y yo escucho por primera vez la voz tan dulce de Cesarea Evora, iluminada de añoranza, de misterio, que parece susurrarnos: todo es pasajero, chicos, así que yo os voy a cantar algo muy tierno (igual que en las películas, cuando la heroína enfundada en terciopelo azul le dice a su amante a media voz: ¿ recuerdas esta vieja canción, cariño ?, y él dice que sí y a continuación, tras un fundido a negro, se ven imágenes como de bruma al ritmo de esa música bajo decorados tipo Torre Eiffel) que os consolará de vuestra pena, una cadencia lánguida de vaudeville, crepuscular, de borracho desahuciado, de mujer de luto en una esquina, de perro de la lluvia, de ilusión que olvida el fin de la noche, de anciana dormida y babeante en un sofá, de lobo de mar fumando en pipa, una cadencia celeste que no cesa, que fluye como las lágrimas del pozo amargo de la vida, de las casas, de los sótanos, de las cocinas, del color del mundo creado por los hombres... Y con ella nos fundimos como santos ella y yo, penetrándonos las almas, bebiendo en nuestros corazones, ahondando en nuestras grietas, subiendo, ascendiendo, ascendiendo... y sintiéndonos por vez última inocentes, puros, antes de abrir la botella de ese otro infierno llamado Ultramarine, que parece susurrarnos Nevermore...

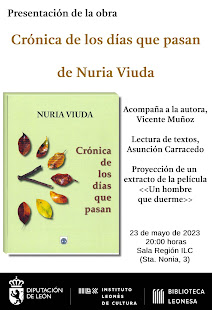

Vicente Muñoz Álvarez, de Beatitud: Visiones de la Beat Generation (Ediciones Baladí, 2011).

.jpg)

No hay comentarios:

Publicar un comentario